Wenn Menschen "ein Problem haben", was tun sie dann? Sie suchen nach einer Lösung und dabei folgen sie überwiegend einer bestimmten Vorgangsweise – die ich als "Logik von Problemen" bezeichne – und die Sie jeden Tag tausendfach beobachten können:

- Man "stellt fest", was das Problem ist: Das Problem ist ….!

- Man versucht, seine Ursachen zu ergründen: Warum ist das so?

- Man überlegt ein Ziel: Wie sollte es statt dessen sein?

- Man sucht nach "geeigneten" Lösungen: Was tun, um das Problem zu lösen?

Die fundamentalen Fehler im Umgang mit Problemen.

Diese Art und Weise, Probleme anzugehen, die im Privatleben ebenso verbreitet ist wie in Unternehmen, kommt unschuldig daher ("Was soll daran schlecht sein?"), ist aber aus mehreren Gründen fatal. Erstens erscheinen Probleme bereits durch die Art ihrer Beschreibung häufig als über die Zeit stabil und konstant und daher nur schwer bis gar nicht lösbar, was für sich genommen schon Frust, Ohnmacht und Angst auslöst. Zweitens führt die Frage nach der Ursache sofort zur Suche nach Schuldigen und produziert damit massive Konflikte. "Was ist das Problem" mutiert zu "Wer ist das Problem?". Drittens lenkt die Frage nach der Ursache den Blick zurück in die Vergangenheit statt nach vorne in die Zukunft, wodurch das Problem noch stabiler erscheint: wie soll man denn die Vergangenheit ändern? Viertens stellt die übliche Problemsicht die Lücke, das Gap, das was fehlt und derzeit eben nicht ist, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Alles was man so sieht, ist Mangel und Unvermögen.

Geht man so an Probleme heran, erscheinen die Schritte, um es zu lösen, dann natürlich entsprechend groß, schwierig und abstrakt. Wenn Menschen dieser "Logik von Problemen" folgen, tun sie nichts anderes, als das Problem zu stabilisieren und Lösungen zu erschweren. Genau diese Herangehensweise erzeugt bei den Beteiligten enormen Frust und Ärger und zerstört das, was die Voraussetzung für gute und kreative Lösungen ist: ein Wahrnehmen vorhandener Unterschiede und ein soziales Klima des miteinander Ergründens, Beleuchtens und Erforschens eines Problems, das gute Lösungen erleichtert und wahrscheinlicher macht.

Die naheliegenden Fragen, die mich seit mittlerweile 15 Jahren beschäftigt haben, sind:

- Was ist die Alternative zu dieser vorherrschenden, wenig zielführenden Vorgangsweise?

- Was machen Menschen konkret anders, wenn Lösungen leichter entstehen?

- Wie ticken Lösungen und worin konkret unterscheiden sich die "Logik von Lösungen" und die "Logik von Problemen"?

- Vor allem aber: Wie kann man diese Prinzipien der "Logik von Lösungen" in seinem Privat- und Berufsleben sofort konkret anwenden?

Inzwischen gibt es bereits konkrete Antworten auf diese Fragen und die durchaus berechtigte Hoffnung, den Menschen damit in Zukunft viel unnötiges Leid ersparen zu können.

Die unterschiedlichen Prinzipien von Problem- und Lösungssystem

Betrachten wir die einzelnen "Prinzipien" von Problem- und Lösungslogik einmal im Detail:

Stabil versus flüssig

Was ist eigentlich ein Problem? Folgt man der Definition bei Wikipedia, dann ist ein Problem "eine Aufgabe, der Lösung mit Schwierigkeiten verbunden ist". Die derzeitige Situation wird als schwierig und unbefriedigend erlebt und man versucht, Hindernisse zu überwinden und in eine befriedigende Zielsituation zu gelangen. Erster zentraler Knackpunkt bei der Problem-Logik, wie ich sie verstehe, ist die übliche Art der Problembeschreibung. Einige typische Beispiele dafür sind:

- "Das Problem ist der Umsatzrückgang von 10 Prozent!"

- "Der Kollege Huber ist extrem mühsam."

- "Herr Meyer, Sie sind immer so pessimistisch."

- "Herr Müller, Sie sind kein Teamplayer!"

- "Herr Hofer ist führungsschwach."

- "Mein Problem ist: Ich kann nicht Nein sagen."

- "Mein Problem ist: Ich bin nicht selbstbewußt genug."

- "Das Problem ist: Du tust nichts, um deine Situation zu ändern!"

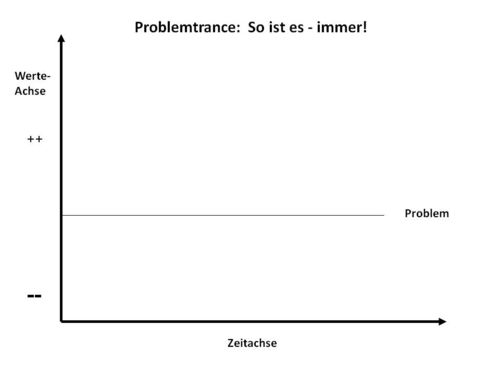

Was haben all diese Problembeschreibungen gemeinsam? Sie beschreiben das Problem als einen stabilen, lang andauernden, quasi unveränderlichen Zustand. Die Beschreibung unterstellt: "Das ist so, das war immer schon so und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch künftig so sein!" Aufgrund dieses suggestiven Charakters, der durch Generalisierungen wie "immer", "nie", "ständig" oder der Titulierung als "Charaktereigenschaft" noch verstärkt wird, spreche ich in diesem Zusammenhang von einer "Problemtrance", die damit sowohl beim Betroffenen als auch seinem Umfeld induziert wird. Wenn ein "Zustand" (was schon als Begriff Stabilität und Dauer suggeriert) oder eine Person "eben so ist", erscheint es von vornherein extrem schwierig und mühsam bis fast unmöglich, dass es einmal anders werden könnte.

Fakt ist aber, dass es kein Phänomen in der lebenden Welt gibt, das immer konstant ist. Wäre es das, hätte es sich bereits in Richtung Tod entwickelt. Nicht umsonst hat das obige Bild mit der "bewegungslosen Linie" eine frappierende Ähnlichkeit mit einer Null-Linie. Kein Problem "ist so" - es ist "mal mehr, mal weniger". Es schwankt im Zeitverlauf. Kein Chef "schreit ständig durch die Gegend", er zeigt dieses Verhalten "an manchen Tagen häufiger, an machen Tagen seltener, an manchen Tagen vielleicht auch gar nicht" und auch nicht allen Personen gegenüber gleich. Ebenso mag der Umsatzrückgang über das Jahr gerechnet 10 Prozent betragen, betrachtet man hingegen die einzelnen Monate, Wochen oder gar Tage, sieht man zahlreiche Schwankungen: mal war der Rückgang höher, mal war er geringer, an manchen Tagen, Wochen oder Monaten gab es vielleicht sogar Zuwächse.

Probleme als stabile Zustände zu beschreiben mag normal, üblich und gut erklärbar sein. So zeigt die Kognitionswissenschaft schlüssig, dass es für uns Menschen nötig ist, uns als "kognitive Geizhälse" zu verhalten und Informationen zu selektieren, wegzulassen und zu vereinfachen, weil wir sonst unter einem Informations-Overkill zusammenbrechen würden. Doch wenn es um Probleme und ihre Lösung geht, schießen wir uns damit ein Eigentor, weil unsere Beschreibungen schlicht realitätsfremd sind und wichtige Informationen ausblenden. Gerade jene Informationen, die zur Bearbeitung und Lösung des Problems von entscheidender Bedeutung sind.

Wenn ein Problem "so ist" und diese Problembeschreibung unhinterfragt akzeptiert und übernommen wird, entsteht also der Eindruck, es mit einem stabilen, kaum veränderlichen Zustand zu tun zu haben. Die Folge ist: Man nimmt das Problem als gegeben, als feststehend hin, hält sich nicht weiter damit auf und hüpft sofort zum nächsten Schritt, der Frage nach dem Warum, den vermeintlichen Ursachen des Problems. Damit nimmt man eine erste wichtige Weichenstellung vor und schlägt eine bestimmte Richtung ein – mit all ihren Konsequenzen.

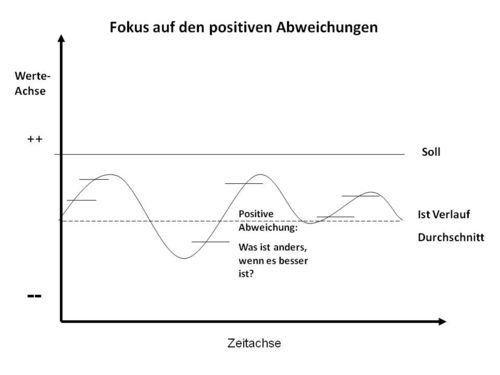

Was passiert aber, wenn man diese Stabilitätstrance nicht einfach akzeptiert, sondern hinterfragt: "Ist das wirklich immer genau gleich oder ist es manchmal etwas besser - wenn vielleicht auch nur gering - und manchmal etwas schlechter?" "Vor allem: Was ist anders, wenn es etwas besser ist?" Plötzlich passieren mehrere wundersame Dinge: Das Bild eines bisher starren, stabilen, lang andauernden Problems beginnt sich zu verflüssigen, es wird "wirklichkeitsnäher". Die Schockstarre löst sich, Hoffnung keimt auf und es reift die Erkenntnis: "Aha, stimmt. Es gibt tatsächlich Unterschiede. Es ist wirklich nicht immer gleich schlimm. Manchmal ist es eine Spur besser, mitunter sogar ganz ok. In manchen Situationen ist es besser, in anderen schlechter." Das Bild wird differenzierter, es werden zusätzliche Informationen generiert und vielleicht sogar schon erste, bereits vorhandene Lösungsideen sichtbar (Was war denn das letzte Mal konkret anders, als es besser war?).

Ich bin …

Vor einiger Zeit saß mir im Coaching ein junger Vorstandsassistent gegenüber, der das Gespräch mit den Worten eröffnete: "Ich bin nicht selbstbewußt genug!" Der Problemlogik zu folgen, hätte bedeutet zu entgegnen: Warum, glauben Sie, ist das so?" Damit hätte ich nicht nur stillschweigend akzeptiert, dass es so ist, wie er sagt, und damit seine Selbsteinschätzung bestätigt, sondern gleichzeitig eine Einladung ausgesprochen, uns der Vergangenheit zuzuwenden und dort nach Erklärungen dafür zu suchen, "warum er so ist wie er ist". Vielleicht hätte er dann geantwortet: "Ich weiß nicht, warum das so ist, ich weiß nur, dass es so ist. Das Problem hatte ich immer schon." Dann hätte er damit begonnen, in seinen Erinnerungen zu kramen und frühere Erlebnisse zu schildern, "wo das auch schon der Fall war", bis er schließlich in der Kindheit angekommen und ihm vielleicht eingefallen wäre, "dass ich einmal zum Direktor gerufen worden bin und mir dabei beinahe vor Angst in die Hose gemacht habe." Der Effekt dieser Art von Problembehandlung wäre, dass dieses "nicht selbstbewußt genug" erst recht als eine stabile Persönlichkeitseigenschaft erscheinen würde, die sich schon durch sein ganzes Leben zieht. Auf diese Art wird die "Stabilitätstrance" weiter verstärkt.

Ein anderer Zugang, entsprechend der Logik von Lösungen, den ich in diesem Fall wählte, war zu fragen: "Wenn Sie von Vorständen sprechen, denen gegenüber Sie nicht selbstbewußt genug sind, ist das bei jedem Vorstand gleich oder gibt es da Unterschiede? Gibt es Personen oder Situationen, wo es Ihnen etwas leichter fällt?" Bereits diese Frage führte dazu, dass er meinte: "Ja, eigentlich gibt es Unterschiede. Beim CEO fällt es mir etwas leichter." "Aha, wie das? Da bin ich jetzt überrascht. Wie schaffen Sie es beim CEO, dass es Ihnen etwas leichter fällt? Was ist da anders?" "Naja, da habe ich etwas mehr Vertrauen." "Was brauchen Sie denn, dass Sie etwas mehr Vertrauen haben? Wovon hängt das ab" "Ich weiß nicht, vielleicht, weil wir etwas regelmäßiger Kontakt miteinander haben." "Sie brauchen also Vertrauen, um weniger verkrampft zu sein und dieses Vertrauen zu gewinnen fällt Ihnen leichter, wenn Sie mehr und regelmäßiger Kontakt mit jemandem haben?" "Ja, das ist anscheinend schon wichtig für mich. Ich gehe aber auf die anderen auch gar nicht zu." "Was sind denn das für Situationen, wenn Sie doch einmal ein wenig auf andere zugehen? Wann war das in letzter Zeit mal der Fall und was war denn da anders als üblich?" "Das war, als ich eine Sitzung vorbereitet habe und vom Finanzvorstand noch einige Infos gebraucht habe."…. Fragen nach diesen Schwankungen und vor allem nach den positiven Unterschieden generieren andere Informationen und führen in eine völlig andere Richtung als die Frage nach dem Warum. Das bedeutet nicht, dass die Person dann zum Ergebnis kommt "Ich bin ein total selbstbewußter Mensch", es bedeutet jedoch, dass sich das vormals starre Bild "ich bin so" verflüssigt in ein differenzierteres Bild "ich bin so, wenn…. und wenn jenes der Fall ist, dann bin ich etwas anders. Ich bin also mal so und mal anders und damit es anders ist, brauche ich…."

In dem einen Fall – der Problemlogik - wird ein Problem durch die (realitätsfremde) Art der Beschreibung und die Akzeptanz dieser Beschreibung weiter stabilisiert und durch die Frage nach dem Warum mit früheren Erlebnissen und (mehr oder weniger plausiblen) Erklärungen über die eigene "Persönlichkeitsstruktur" zusätzlich untermauert, wodurch das Problem noch stabiler und unveränderlicher und schwieriger zu lösen wird als am Beginn des Gesprächs. Im anderen Fall - der Lösungslogik – wird die anfängliche Problembeschreibung nicht einfach akzeptiert, sondern auf Unterschiede hin untersucht: Wann ist es besser, wann schlechter, wann gibt es etwas mehr von dem, was man will (Umsatz, Selbstbewusstsein, Führungsstärke, etc.), wann weniger? Was braucht es, damit es besser geht? Das Bild wird dadurch immer wirklichkeitsnäher, das starre Problemverständnis verflüssigt sich und wird durch neue Informationen angereichert.

Fokussierung: Negative Unterschiede – positive Unterschiede

| Wie ticken Probleme? | Wie ticken Lösungen? |

| stabil /Zustand | verflüssigen / Schwankungen |

| Blick auf negative Unterschiede | Blick auf positive Unterschiede |

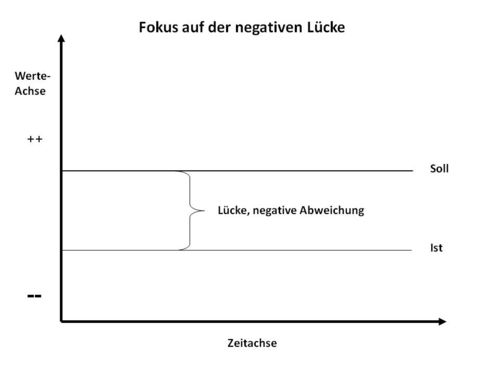

Vorhandene Unterschiede wahrzunehmen ist ein erster, wichtiger Schritt, dessen Bedeutung weithin unterschätzt wird. Ebenso wichtig ist die Frage, auf welche Unterschiede man seine Aufmerksamkeit lenkt. Denn üblicher Weise schaut man bei Problemen bevorzugt auf das, was nicht funktioniert, auf das, was fehlt. Man sieht also primär die negative Lücke, das "Gap", wie es Manager gerne nennen.

Dieses Prinzip der negativen Lücke bekommen wir von klein auf eingebläut. Das Kind kommt von der Schule nach Hause, die Eltern fragen nach dem Ergebnis der Schularbeit, das Kind sagt "eine Drei" und die Eltern fragen: "Warum (nur) eine Drei? Ich dachte, du hast viel gelernt und warst gut vorbereitet?" Das Kind gerät in die Defensive, beginnt sich zu verteidigen und bemüht alle möglichen Rechtfertigungsstrategien. Z.B. "Es kamen Beispiele, die wir nie durchgemacht haben." Genau dasselbe Prinzip erlebt man in Unternehmen. Nehmen Sie nur ein typisches Verkaufsmeeting: Wenn der Umsatz des letzten Quartals unter den Planzahlen liegt – egal ob 2 Prozent, 6 Prozent oder 16 Prozent – ist die erste Frage des Verkaufschefs an den Verkäufer: "Warum haben Sie Ihre Zahlen nicht erreicht? Was zum Henker ist da passiert?" Typische Antwort des Verkäufers, der verzweifelt versucht, das "wer ist schuld" in ein "was ist schuld" umzumodeln, um sich zumindest ansatzweise aus der Schusslinie zu bringen: "Ich habe schon am Beginn darauf hingewiesen, dass die Planzahlen unrealistisch sind." "Ich habe damals schon gesagt, dass das mit dieser Mannschaft und diesen Resourcen (oder dieser Marktsituation) nicht leistbar ist." "Be der damaligen Planung sind wir von ganz anderen Rahmenbedingungen ausgegangen." Schon nach kürzester Zeit sind alle Beteiligten frustriert und sauer, was durch die typische Aufforderung, "sich künftig gefälligst mehr anzustrengen, um den Rückstand aufzuholen" weiter verschärft wird.

In der Praxis macht es einen beträchtlichen Unterschied, ob man nur das "problematische" Ergebnis und vielleicht noch einige wenige Teilergebnisse darstellt, oder die Zahlen so aufbereitet, dass die Entwicklung der Zahlen über die Zeit sichtbar wird. Denn siehe da: In Monat 1 waren die tatsächlichen Umsätze z.B. bei -10 Prozent, im Monat 2 bei -2 Prozent, im Monat 3 bei -6 Prozent. Und natürlich schwankten die Umsätze auch innerhalb der einzelnen Monatsperioden beträchtlich. Würde es für das Verkaufsmeeting einen Unterschied machen, sich diese Verläufe gemeinsam anzuschauen und dann als Verkaufschef ganz gezielt die positiven Abweichungen zu hinterfragen? Und ob! Er könnte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern versuchen, die positiven Ausreisser näher zu ergründen: "An diesen 4 Tagen im April waren die Umsätze plötzlich deutlich besser, was ist da passiert?" Oder: "An diesen Tagen im Mai hat es sich ebenfalls leicht verbessert, obwohl der Trend in dem Monat deutlich nach unten gewiesen hat? Was war da anders?"

Ganze Generationen von Managern und Führungskräften wurden und werden bis heute darauf trainiert, "Probleme zu erkennen und die Ursachen zu analysieren". Sie sind fasziniert von negativen Gaps, erkennen in Sekundenbruchteilen negative Abweichungen in seitenlangen Excel-Sheets und glauben, so die Informationen zu gewinnen, die sie benötigen, um den Problemen zu Leibe zu rücken. Tatsächlich erweisen sie sich und anderen damit einen Bärendienst, weil sie auf diese Art Probleme stabilisieren und Schuldige produzieren. Verschieben sie hingegen den Fokus auf die positiven Abweichungen ("Was läuft gut?" statt "Was läuft schief?") generieren sie nicht nur andere Informationen, die zeigen, was schon (zumindest in Ansätzen) funktioniert hat und daher ausgebaut und verstärkt und wiederholt werden könnte, sondern sie schaffen dadurch auch eine völlig andere soziale Dynamik. Denn klar ist: Mitarbeiter hassen diese "Verhöre", dieses "Antreten zum Rapport und Köpfewaschen" inbrünstig. Sie sind bereits Tage vorher niedergeschlagen und schlecht gelaunt und nur darauf konzentriert, Argumente zu sammeln, um den Vorwürfen und Angriffen von oben irgendwie auszuweichen. Gleichzeitig überlegen die Chefs, wie sie diese "Ausreden" aushebeln können, ohne aber zu merken, dass sie gegenüber dem eigenen Vorgesetzten in genau dieselbe Dynamik geraten.

Vergleichen heißt meist abwerten

Verschärft werden solche "Verkaufs- oder Boardmeeting" genannten Abwertungsarenen dann meist noch durch eine andere perfide, ebenfalls von klein auf beobachtete Verhaltensweise: durch "unfaire" und "unzulässige" Vergleiche: "Wenn all die von Ihnen angeführten Gründe stimmen, dann erklären Sie mir doch mal eines, Herr Huber: Warum hat dann Herr Müller seine Planzahlen erreicht, ja sogar noch übertroffen? Hä? Nehmen Sie sich an dem mal ein Beispiel!" Und schon haßt Herr Huber nicht nur den eigenen Chef, sondern auch den Kollegen Müller und all die schadenfroh grinsenden Kollegen gleich mit. Mit entsprechenden letalen Auswirkungen auf die zwischendurch immer mal wieder beschworene "Zusammenarbeit im Team". Im Umgang mit Kindern ist es übrigens nicht anders: "Was hat denn der Maxi für eine Note?" mag aus Sicht der Eltern eine unschuldige Frage sein, dazu gedacht, die Note des eigenen Kindes besser einordnen zu können. Aus Sicht des Kindes "nervt sie ganz gewaltig" und auf jeden Fall ist sie alles andere als motivierend oder gar anspornend.

Das Grundproblem mit den Vergleichen wird durch den Spruch" der Vergleich hinkt" auf den Punkt gebracht. Die Erfahrungen der Wirtschaft mit all den Benchmarks und "Best Practises" hat hinlänglich gezeigt: Etwas, das in Firma A hervorragend funktioniert, muss deswegen in einem anderen Umfeld noch lange nicht genauso gut funktionieren. Die Führungskraft, die passend ist beim Hochziehen eines jungen Unternehmens, vermag das gleiche Kunststück in einem anderen jungen Unternehmen nicht mehr zu wiederholen, weil dort eben vieles anders ist. Z.B. eine andere Eigentümerstruktur, andere Branchenregeln, etc. Oder die zuvor in einem Startup so erfolgreiche Person verliert deutlich an Glanz in der neuen Rolle in einer komplexen Konzernstruktur oder bei Sanierungsaufgaben.

Warum ist das so? Vergleiche sind vom Wesen her reduktionistisch: Sie fokussieren auf einen oder einige weniger Parameter, die miteinander verglichen werden und blenden zahlreiche andere Einflussfaktoren - den Kontext, die Rahmenbedingungen - aus. Insofern sind sie immer "wirklichkeitsfremd" und werden daher von den "Verglichenen" zu recht als unfair angesehen. Das interessante Phänomen ist: Vergleicht jemand seine Leistung mit seinen eigenen, früheren Leistungen, wird das noch am ehesten akzeptiert. Vor allem dann, wenn veränderte Umstände angemessen mit einbezogen werden. Und zwar nicht als Entschuldigung, sondern zum Herausarbeiten positiver Abweichungen: "Was war anders, als es besser war?" Denn die Voraussetzungen und Umstände der Leistungserbringung sind realistischer Weise eben nicht immer dieselben. Der Vergleich mit anderen wird hingegen als implizite Abwertung erlebt – als weitere Variante einer "negativen Lücke" - zumal man ja fast immer am "besseren Anderen" gemessen wird, der als Fingerzeig dient, "was möglich ist". Womit man sich erst recht wieder schlecht und als Versager vorkommt. Interessanter Weise sind Menschen umso offener, sich gute neue Lösungen bei anderen abzuschauen, je weniger man sie dazu drängt und es ihnen aktiv unter die Nase reibt. Denn hat man erst einmal erkennt, dass es bei einem selbst Schwankungen und positive Abweichungen gibt, die aufzeigen, dass es auch mal besser geht als ursprünglich gedacht, wächst in diesem Klima des gemeinsame Ergründens auch die Neugier und Offenheit, sich von anderen positiven Abweichungen anregen zu lassen, weil sie dann nicht als negative Lücke und Abwertung der eigenen Leistung erlebt werden.

Gestaltung der Gegenwart aus der Vergangenheit oder der Gegenwart aus der Zukunft

| Wie ticken Probleme? | Wie ticken Lösungen? |

| stabil /Zustand | verflüssigen / Schwankungen |

| Blick auf negative Unterschiede | Blick auf positive Unterschiede |

| Gestaltung der Gegenwart aus der Vergangenheit | Gestaltung der Gegenwart aus der Zukunft |

Der Blick zurück in die Vergangenheit – provoziert durch Fragen wie: Seit wann ist das so? Warum ist das so? Wie ist das entstanden? – suggeriert, dass es erstens einen bestimmten Grund für das Problem gibt und dass dieser in der Vergangenheit liegt und dort auch gesucht und gefunden werden muss, um das Problem lösen zu können. Da die Vergangenheit aber blöderweise vorbei ist, liegt es nahe, angesichts einer Problemursache in der Vergangenheit tief zu seufzen, der Überzeugung anzuhängen, "das lässt sich leider nicht mehr ändern", und dann zu resignieren. Hinter diesem Prinzip der Problemlogik steht also die Überzeugung, dass ein Problem in der Vergangenheit wurzelt und diese "Ursache" gelöst werden muss, damit die Zukunft anders wird. Dabei ist dieser Glaube das eigentliche Problem, da mich dieser im derzeitigen Zustand festnagelt. Es mag durchaus berechtigt sein, wenn eine alleinerziehende Mutter meint: "Meine derzeitige Situation ist beschissen. Ich habe damals den falschen Mann gewählt. Er trinkt, ist arbeitslos und zahlt keinen Unterhalt." Auch wenn das zutreffen mag, hilft es ihr im Sinn der Logik von Lösungen weit mehr, zu fragen. Was braucht es heute und morgen, damit es eine Spur besser geht?

Es gibt nämlich auch eine ganz andere These: Zu wissen, was ein Problem geschaffen hat und aufrecht erhält, ist nicht das, was ich brauche, um ein Problem zu lösen. Konkretes Beispiel - ein Klassiker aus der Führung: Die Mitarbeiter jammern: "Wir eiern ständig herum, weil unser Chef zu wenige Entscheidungen trifft." Die übliche Frage nach dem Warum liefert sofort Erklärungen, die sich typischer Weise vorrangig mit der Person der Führungskraft beschäftigen, Stichwort "entscheidungsschwach". Logischer Ansatzpunkt: Die Führungskraft braucht ein Coaching. Eine Alternative zu dieser Personalisierung des Problems sind die Fragen: " Gibt es Situationen, in denen Entscheidungen mitunter etwas schneller kommen und was ist da anders? Wann noch? Angenommen, es läuft morgen etwas besser, was genau würde denn da passieren? Was könntet ihr tun und beitragen, damit das künftig etwas öfter passiert? Wer könnte euch dabei unterstützen?" Man kann Dinge so oder so thematisieren: Spreche ich von einem Problem und schicke gleich die Botschaft mit, wen ich für die Ursache des Problems halte oder schildere die möglichen, künftigen, positiven Unterschiede und Wirkungen für alle Beteiligten? Einmal bewege ich mich sprachlich in der Logik von Problemen, das andere mal in der Logik von Lösungen.

Fokussierung einer monokausalen Wirkung oder von Wechselwirkungen (Fits, Misfits)

| Wie ticken Probleme? | Wie ticken Lösungen? |

| stabil /Zustand | verflüssigen / Schwankungen |

| Blick auf negative Unterschiede | Blick auf positive Unterschiede |

| Gestaltung der Gegenwart aus der Vergangenheit | Gestaltung der Gegenwart aus der Zukunft |

| Blick auf (mono(kausale Ursache | Blick auf Wechselwirkungen |

Nach der Logik von Problemen sind Probleme wie wir gesehen haben etwas stabiles, dessen Ursachen in der Vergangenheit liegen und ergründet werden müssen, um das Problem zu lösen. Zudem ist es beliebt, das Problem möglichst eindeutig zuzuordnen. Entweder ich bin das Problem (ich bin ….zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu wenig selbstbewußt, etc.) oder es ist ein anderer (mein Chef, meine Kollegen, meine Firma, meine Partnerin, meine Kinder, meine Schwiegermutter, etc.). In dieselbe Richtung gehen gehen Glaubenssätze wie: "Männer sind…", "Frauen sind….", Manager sind …. " "Arbeit ist …..". Diese Glaubenssätze sind mit starken Emotionen unterlegt und scheinen ein ums andere Mal zu bestätigen: Es ist nun mal so, wie es ist!

Betrachtet man die Situation jedoch anhand der Logik von Lösungen, so liegt das Problem in aller Regel weder bei A, noch bei B, sondern meist dazwischen. Typisches Beispiel: Es gibt Menschen, die eher extrovertiert sind, andere sind eher introvertiert. Beschäftigt sich eine eher introvertierte Person mit einer Aufgabe, für die sie wenig bis gar nicht mit anderen zusammenarbeiten muss, wird sie sich voraussichtlich wohler fühlen als mit einer Aufgabe, bei der Interaktion wesentlicher Bestandteil ist, etwa im Verkauf. Verändert sich die Aufgabe in Richtung vermehrter Interaktion, bekommt die Person "plötzlich ein Problem". Wo aber liegt das Problem? In der Person, bei den anderen oder genau dazwischen, in der guten oder weniger guten Passung? Ein anderer typischer Fall. Eine Person nimmt einen neuen Job an und landet in einem Unternehmen mit einer "hemdsärmeligen" Kultur, in der es manchmal eher rau zugeht. Die Führungskraft meint: "Sie müssen lernen, sich besser durchzusetzen." Bei der Personalbeurteilung notiert die Führungskraft dann ins Personalblatt: "durchsetzungsschwach". Diese Punzierung landet zu allem Überfluss auch in der elektronischen Personalakte. Die Person ist fortan abgestempelt und übernimmt diese Charakterisierung schlimmstenfalls sogar noch als Selbstbeschreibung. ("Anscheinend bin ich ja wirklich so"). Dabei ist die entscheidende Frage vielmehr: Passen "die Teile" zusammen oder nicht? Tatsache ist z.B. eine bestimmte Person und eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Kultur kommen zusammen und bleiben über eine bestimmte Zeit stabil – eine Situation, die die Person dann häufig zunehmend als "Problem" beschreibt und deren Ursache sie oft in sich selbst oder bei anderen sucht. Trennen sich die beiden "Teile" – indem z.B. besagte Person die Firma wechselt und merkt, dass ihr die Unternehmenskultur in der neuen Firma viel besser entspricht oder indem eine im Verkauf unglückliche Person einen anderen Job annimmt, in dem es kaum oder gar nicht um Interaktion, sondern um eine Einzeltätigkeit geht – löst sich das "Problem" auf wundersame Weise wie von selbst. Selbst wenn uns dieses Prinzip sofort einleuchtet, im Alltagverstoßen wir ständig dagegen: "Ich bin einfach ein schlechter Verkäufer!" Wirklich? Oder sind Sie das nur bei Produkten, hinter denen Sie nicht stehen oder bei einer Art des Verkaufs, die Ihnen nicht liegt?

Solange die Wahrnehmung auf das "stabile" Problem und "die" einmal ausgemachte Ursache gerichtet ist anstatt auf die Wechselwirkungen, kommt man schwer von solch einer Überzeugung wieder weg. Ein klassisches Feld sind Beziehungsprobleme. So gibt es relativ viele Menschen in den 40ern oder 50ern, die zu der Selbsteinschätzung gelangt sind: "Ich bin beziehungsunfähig". Dieses Urteil stellen sie in Bezug zu einer Definition von Beziehung, die die da lautet: Beziehung heißt, dass man mit jemandem über lange Zeit konstant zusammen und verheiratet ist und im selben Haushalt lebt. Hat die eine Person aber andere Wünsche und sind die gegenseitigen Bilder und Erwartungen dann nicht kompatibel – weil der Partner dieser Definition anhängt und entsprechende Erwartungen hat – heißt das scheinbar: "Ich hab es ja gesagt: Ich bin beziehungsunfähig". Genauso könnte man aber auch überlegen: Ist das überhaupt meines? Ist das eine Form von Beziehung, die zu mir paßt? Oder paßt sie eben nicht zu mir? Habe ich ein anderes Bild von Beziehung, wo ich viel Freiraum benötige, den anderen nicht jeden Tag sehe und jeder seine Wohnungen hat? Etwas wo vielleicht gar nicht Beziehung drübersteht, sondern wo es Zeiten gibt, die man miteinander verbringt, mit jemandem, der genau so leben will wie ich? Diese Möglichkeiten entdeckt man aber erst, wenn man beginnt, sich in Relation zu seiner Umwelt zu sehen, wo anderes abseits einer Einheitsnorm möglich und denkbar und ok ist. Plötzlich tut sich ein neuer Möglichkeitsraum auf, eine neue Vielfalt an Varianten. Doch die typischen Generalisierungen sind sehr kraftvoll und stabilisierend: "Mag sein, dass ich das will, aber Frauen wollen etwas anders, das geht also nicht". Und schon reißt der Gedanke wieder ab. "Nein, so was gibt es nicht."

Große und allgemeine Unterschiede, kleine und konkrete Unterschiede

| Wie ticken Probleme? | Wie ticken Lösungen? |

| stabil /Zustand | verflüssigen / Schwankungen |

| Blick auf negative Unterschiede | Blick auf positive Unterschiede |

| Gestaltung der Gegenwart aus der Vergangenheit | Gestaltung der Gegenwart aus der Zukunft |

| Blick auf (mono(kausale Ursache | Blick auf Wechselwirkungen |

| Große, allgemeine Schritte | Kleine, konkrete Schritte |

Mit ein Grund für das schnelle Zurückfallen in alte Konstruktionen und Überzeugungen ist die Idee, dass es einen großen Schritt, eine große Veränderung braucht, damit das Problem verschwindet. Das vorherrschende Bild ist: Ich stehe auf einem Berg, sehe zu einem anderen Gipfel, muss dort hinüber, aber vor mir befindet sich ein tiefes Tal. Ich müßte also da erst mal hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauf und das ist so gut wie unmöglich. Selbst wenn es eine Lösung gäbe, ich würde sie mir nicht zutrauen. Und wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen: Gutes Zureden und Ermunterung durch andere frustriert uns nur noch mehr!

Vor kurzem klagte mir eine Bekannte, eine gebürtige Französin, ihr Leid. Der Grundtenor war: "Ich halte die Beziehung zu meinem Mann nicht mehr aus. Es ist keine Akzeptanz mehr da. Er versteht mich nicht und ich verstehe ihn nicht." Hätte ich sie nach dieser "Feststellung" gefragt, "inwiefern" es keine Akzeptanz mehr gäbe, hätte ich sie dazu ermutigt und eingeladen, Beispiele zu bringen, die diese Einschätzung untermauern. Mit dem voraussagbaren Ergebnis: Da war das so und dort war das so und eigentlich ist es permanent so. Stattdessen nahm ich ein Blatt Papier zur Hand und bat sie folgendes: "Das ist eine Graphik mit Zeitverlauf: Wenn die gegenseitige Akzeptanz von -- bis zu ++ reicht, tragen Sie auf der Zeitachse – nehmen wir an acht Wochen - einige spezielle Momente ein: Wann war es etwas besser, wann schlechter?" Bereits durch die Markierungen wurde ihr selbst deutlich: "Ah, interessant, da gibt es sehr wohl Unterschiede!" Schritt 2 bestand dann entsprechend der Logik von Lösungen im gezielten Fokussieren der positiven Unterschiede: "Was war denn anders, als es etwas besser war? Was noch?" Schritt drei bestand im Fokussieren auf die Zukunft: "Angenommen nächste Woche gäbe es zwei, drei kleine Ereignisse, wo Sie sagen würden, das wäre etwas besser, eine minimale oder allenfalls leichte Verbesserung, was würde da konkret passieren, wodurch die gegenseitige Akzeptanz etwas besser wäre?" Allenfalls noch die Nachfrage: " Was bräuchte es denn, damit das passieren kann?"

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang: Die bei vielen Beratern beliebte Frage, "was wäre wenn das Problem gelöst oder verschwunden wäre", ist meiner Erfahrung nach ein viel zu großer Schritt, das Bild ist häufig viel zu weit weg und erscheint einer Person, die sich gerade in der Problemtrance befindet, nicht vorstellbar oder "total unrealistisch". Um so wichtiger ist es, kleine, marginale, aber dafür vorstellbare Verbesserungen ins Visier zu nehmen. Sozusagen als ersten Beweis dafür, dass überhaupt etwas verbesserbar und damit veränderbar ist. Verstärken läßt sich dies noch durch die vom Begründer der provokativen Therapie Frank Farrely gern benutze Aufforderung: "Nur mal angenommen, denn wahrscheinlich wird gar nichts passieren. Es ist sogar höchst unwahrscheinlich, dass sich etwas verändern wird." Eines der Wirkgeheimnisse ist, dass Menschen schon aus Trotz eine Menge Kraft entwickeln und Kreativität entfalten, nur damit der andere mit so einer Aussage nicht recht behält.

Sein Leben von heute auf morgen zu ändern und große Entscheidungen zu treffen erscheint riskant und ist mit jeder Menge Angst besetzt. Je größer und umfassender der Schritt erscheint, desto mutloser werden wir, desto eher scheuen wir davor zurück und verharren in Passivität. Unterstützt wird diese Tendenz durch die populäre Forderung in der Arbeitswelt nach großen, ehrgeizigen Zielen, die man sich setzen und verfolgen soll. Ist die Differenz zum Jetzt zu groß, bewirkt das eher Entmutigung als Aufbruchsstimmung.

Setzt man sich als Ziel, das Einkommen zu verdoppeln, erscheint uns dieses Vorhaben wesentlich schwieriger und abstrakter als die Überlegung, wie man im nächsten Monat um 50 oder 100 Euro mehr verdienen könnte. Gerade der Blick auf die bisher schon vorhandenen positiven Abweichungen, verbunden mit der Frage, was denn da anders war, liefert bereits eine ganze Reihe von konkreten (und bereits erprobten) Ideen und Ansätzen in Richtung Verbesserung der Situation. So ergab diese Frage im Fall der französischen Bekannten, dass sie es als Ausdruck von Akzeptanz erlebte, wenn ihr Mann mit ihr französisch statt deutsch sprach, was zu der Überlegung führte, ob es möglich wäre, ihn zu bitten, in der kommenden Woche einen Abend französisch zu sprechen. Dieses Vorhaben erschien ihr realistisch und tatsächlich entsprach er gerne ihrem Wunsch, zumal er laut eigener Aussage bislang nicht gewußt hatte, wie wichtig ihr das war. Auf diese Weise fanden sich noch eine Reihe weiterer, kleiner, sehr konkreter Schritte, die sich schnell und problemlos umsetzen ließen und die jeder für sich positive Erfahrungen ermöglichten, die dazu ermutigten, auf diesem Weg weiterzugehen.

© Leaders Circle | Tel.: +43 (1) 513 47 97 | office@leaders-circle.at| Homepage: www.leaders-circle.at